Cada ciudad es un libro abierto de historias superpuestas, un entramado de vivencias y transformaciones que han moldeado su carácter a lo largo del tiempo. El patrimonio histórico urbano, más allá de sus edificios emblemáticos y monumentos reconocidos, guarda secretos fascinantes que a menudo pasan desapercibidos para sus propios habitantes. Estas joyas ocultas, estos detalles inadvertidos, constituyen la verdadera esencia de la identidad local. En cada esquina, en cada patio interior, bajo cada capa de asfalto o tras una fachada aparentemente anodina, se esconden vestigios del pasado que aguardan ser descubiertos por miradas curiosas.

Capas históricas ocultas: análisis estratigráfico del patrimonio urbano

Las ciudades son como inmensos libros cuyas páginas se han ido escribiendo a lo largo de los siglos. Cada época ha dejado su huella, superponiéndose a las anteriores en un fascinante palimpsesto urbano. El análisis estratigráfico del patrimonio edificado permite desvelar esta secuencia temporal, identificando las sucesivas transformaciones experimentadas por un inmueble o un espacio público. Esta metodología, heredada de la arqueología, se aplica ahora a los edificios históricos para descubrir sus secretos constructivos y evolutivos.

En muchas ciudades españolas, edificios aparentemente unitarios revelan, tras un estudio detallado, una compleja historia constructiva. Es habitual encontrar viviendas renacentistas que incorporan elementos de antiguas construcciones medievales, o palacios barrocos que asientan sus cimientos sobre estructuras romanas. El ojo experto puede detectar estos vestigios en las discontinuidades de los muros, en los cambios de materiales o en la diversidad de técnicas constructivas empleadas.

La estratigrafía muraria es como una máquina del tiempo que nos permite viajar a través de las distintas épocas históricas sin movernos de un mismo edificio, revelando cómo cada generación ha adaptado el espacio a sus necesidades y posibilidades.

Las intervenciones arqueológicas realizadas durante obras de rehabilitación han permitido documentar estos procesos de transformación en numerosos centros históricos. Es fascinante comprobar cómo, por ejemplo, antiguos templos romanos fueron reconvertidos en iglesias cristianas, que a su vez experimentaron ampliaciones medievales y remodelaciones barrocas. Cada etapa ha dejado su impronta, creando un rico palimpsesto arquitectónico que cuenta la historia viva de la ciudad.

Los estudios de paramentos y análisis de morteros permiten datar con precisión las distintas fases constructivas, ofreciendo una visión diacrónica del patrimonio edificado. Estas técnicas, combinadas con la investigación documental, están revelando aspectos desconocidos de la evolución urbana en numerosas localidades españolas. La arqueología de la arquitectura se ha convertido así en una valiosa herramienta para comprender la complejidad estratigráfica del patrimonio construido.

Arquitectura civil desconocida: edificios emblemáticos fuera de las rutas turísticas

Mientras las grandes catedrales, castillos y palacios principales captan la atención del visitante ocasional, existe un vasto patrimonio arquitectónico civil que permanece en segundo plano, lejos de las rutas turísticas convencionales. Estos edificios, a menudo integrados en el tejido urbano cotidiano, constituyen verdaderas joyas ocultas que reflejan la evolución socioeconómica y cultural de cada localidad a lo largo del tiempo.

En capitales de provincia y pequeñas poblaciones por igual, podemos encontrar ejemplos notables de arquitectura civil histórica que pasan desapercibidos para la mayoría. Casas señoriales modestas, antiguas sedes gremiales, edificios administrativos de épocas pasadas o construcciones vinculadas a actividades productivas tradicionales conforman un patrimonio rico y diverso que merece ser conocido y valorado. Su estudio permite comprender aspectos fundamentales de la vida cotidiana y la organización social de tiempos pretéritos.

Estas construcciones presentan soluciones arquitectónicas adaptadas al contexto local, empleando materiales autóctonos y respondiendo a necesidades específicas determinadas por el clima, la topografía o las tradiciones culturales de cada región. De ahí la extraordinaria diversidad tipológica de la arquitectura civil española, con sus peculiaridades regionales y locales que constituyen un valioso patrimonio identitario.

Palacios señoriales y sus características arquitectónicas autóctonas

Los palacios señoriales constituyen una de las expresiones más destacadas de la arquitectura civil histórica. Más allá de las grandes residencias aristocráticas conocidas por todos, existen numerosos ejemplos de casas palaciegas de menor entidad pero gran valor patrimonial. Estas construcciones reflejan el poder económico y social de la burguesía mercantil, los hidalgos rurales o los funcionarios de la administración en diferentes épocas históricas.

Cada región española ha desarrollado tipologías palaciegas propias, adaptadas a sus condiciones climáticas y tradiciones constructivas. En el norte peninsular predominan los palacios de piedra con escudos heráldicos prominentes y solanas orientadas al mediodía. En Andalucía, las casas-palacio se organizan en torno a patios porticados que proporcionan frescor durante los calurosos veranos mediterráneos. La Corona de Aragón presenta soluciones singulares como las torres palaciegas urbanas que se elevan sobre el caserío circundante.

Estos edificios atesoran elementos decorativos de gran interés artístico, como yeserías mudéjares, artesonados policromados, esgrafiados ornamentales o trabajos de forja artística. Muchos de ellos han sido adaptados a nuevos usos (administrativos, culturales, hosteleros), lo que ha permitido su conservación, aunque a veces a costa de transformaciones que han alterado su configuración original. La recuperación de estos inmuebles y su puesta en valor constituye un reto para la conservación del patrimonio urbano.

Casas de indianos: testimonios del intercambio cultural trasatlántico

Un capítulo fascinante del patrimonio arquitectónico español lo constituyen las casas de indianos, construcciones promovidas por emigrantes enriquecidos en América que regresaron a sus localidades de origen entre finales del siglo XIX y principios del XX. Estas edificaciones, especialmente abundantes en regiones con fuerte tradición migratoria como Galicia, Asturias, Cantabria o Canarias, constituyen testimonios excepcionales del intercambio cultural trasatlántico.

Las casas de indianos se caracterizan por su eclecticismo estilístico y su voluntad de ostentación, incorporando elementos arquitectónicos y decorativos novedosos que reflejaban la prosperidad económica de sus propietarios. Galerías acristaladas, miradores, torres-mirador, jardines exóticos con especies americanas y coloridas fachadas constituyen rasgos distintivos de estas construcciones, que contrastaban con la arquitectura tradicional de su entorno.

Estos edificios introdujeron importantes innovaciones en aspectos como el confort doméstico, incorporando adelantos como la electricidad, el agua corriente o los cuartos de baño cuando estos elementos eran aún poco habituales en las viviendas españolas. Además, muchos indianos financiaron equipamientos públicos (escuelas, hospitales, fuentes) como forma de contribuir al progreso de sus localidades natales, dejando así una huella que trasciende lo puramente arquitectónico.

Construcciones industriales y su transformación en espacios culturales

El patrimonio industrial constituye un capítulo relativamente reciente pero de gran relevancia en la historia arquitectónica urbana. Antiguos complejos fabriles, infraestructuras portuarias, estaciones ferroviarias o instalaciones mineras configuran un legado que, tras décadas de abandono, está siendo revalorizado y reintegrado en el tejido urbano contemporáneo a través de imaginativas operaciones de reconversión funcional.

Estas construcciones, caracterizadas por su funcionalidad, amplitud espacial y soluciones constructivas innovadoras (como las estructuras metálicas o las grandes superficies acristaladas), ofrecen posibilidades excepcionales para su adaptación a nuevos usos. La transformación de antiguas fábricas en centros culturales, museos, espacios para emprendedores o zonas residenciales constituye una tendencia creciente en la regeneración urbana española.

Un aspecto particularmente interesante del patrimonio industrial es su vinculación con la memoria colectiva local. Muchas de estas instalaciones fueron centros neurálgicos de la vida económica y social de numerosas poblaciones, configurando paisajes urbanos característicos y generando culturas del trabajo específicas. Su rehabilitación y puesta en valor no solo preserva su valor arquitectónico, sino también su significado como testimonios de la historia económica y social reciente.

Plazas históricas y su evolución urbanística a través de los siglos

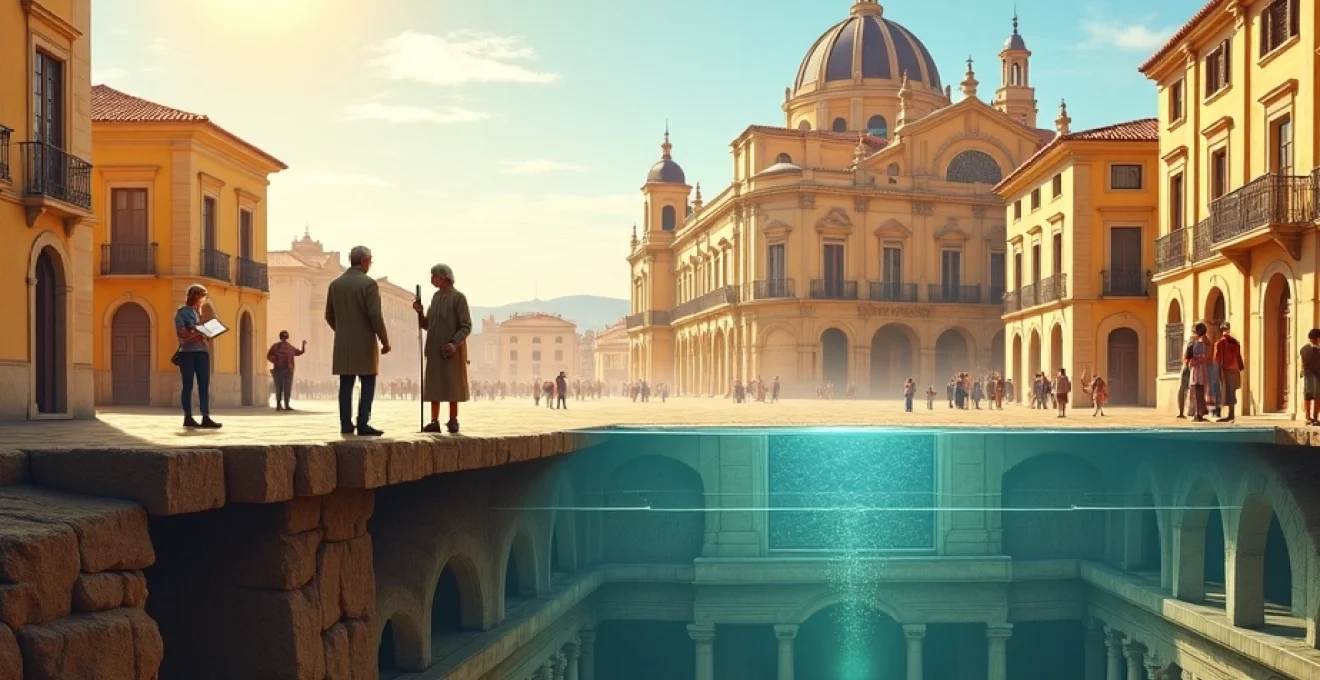

Las plazas históricas constituyen elementos fundamentales en la configuración urbanística de las ciudades españolas. Estos espacios, lejos de ser inmutables, han experimentado profundas transformaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a las cambiantes necesidades sociales, económicas y representativas de cada época. Un estudio detallado de su evolución morfológica permite comprender procesos históricos de gran relevancia.

Originadas como espacios mercantiles, celebrativos o representativos, las plazas mayores y plazuelas secundarias han sido escenarios privilegiados de la vida urbana. La documentación histórica y los estudios arqueológicos revelan cómo muchas de ellas surgieron de la amortización de antiguos cementerios parroquiales, de la demolición de manzanas edificadas para crear espacios de desahogo, o de la regularización de encrucijadas viarias preexistentes.

El análisis del parcelario histórico y de la evolución de las fachadas que configuran estos espacios públicos permite identificar operaciones de regularización urbanística, cambios en los usos predominantes o transformaciones en la jerarquía social de distintos sectores urbanos. Las plazas son, en este sentido, verdaderos palimpsestos que revelan la historia viva de las ciudades y sus dinámicas de transformación.

Patios interiores y elementos decorativos ocultos a simple vista

Tras fachadas anodinas o poco llamativas se esconden a menudo sorprendentes tesoros arquitectónicos y decorativos. Los patios interiores, especialmente en la arquitectura tradicional mediterránea e islámica, constituyen espacios de extraordinario valor patrimonial que permanecen ocultos a la mirada del transeúnte. Estos ámbitos privados, concebidos como núcleos organizadores de la vida doméstica, atesoran soluciones constructivas y elementos ornamentales de gran refinamiento.

En ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada o Toledo, los patios constituyen verdaderos microcosmos que condensan la esencia de la cultura local. Columnas de mármol, arquerías de ladrillo, zócalos de azulejos, fuentes centrales, yeserías decorativas o exuberante vegetación configuran espacios de extraordinaria belleza donde se fusionan influencias culturales diversas. Su descubrimiento, posible gracias a festivales específicos o iniciativas de difusión patrimonial, supone una revelación para muchos visitantes.

También en la arquitectura señorial del norte peninsular encontramos patios y elementos decorativos de gran valor histórico-artístico. Escaleras monumentales, artesonados policromados, pinturas murales o trabajo de cantería de extraordinaria calidad permanecen ocultos tras sobrias fachadas, reservando sus tesoros para quienes traspasan sus umbrales. Estas joyas escondidas constituyen un patrimonio frágil que requiere medidas específicas de protección y valorización.

Patrimonio religioso más allá de las catedrales

Si bien las grandes catedrales góticas y barrocas concentran la mayor atención mediática y turística, el patrimonio religioso español es extraordinariamente diverso y se manifiesta en una amplia variedad de tipologías arquitectónicas. Iglesias parroquiales, ermitas rurales, conventos, monasterios, santuarios y otros edificios de carácter cultual configuran un riquísimo legado que refleja la centralidad del hecho religioso en la historia peninsular.

Este patrimonio menor, a menudo infravalorado frente a las grandes construcciones catedralicias, atesora valores histórico-artísticos de primer orden y constituye un elemento fundamental de la identidad cultural local. Su estudio permite comprender aspectos esenciales de la religiosidad popular, las dinámicas sociales o la evolución de los lenguajes artísticos en contextos alejados de los grandes centros de poder.

La riqueza y diversidad de este patrimonio se manifiesta tanto en sus soluciones arquitectónicas como en los bienes muebles que alberga. Retablos, esculturas, pinturas, orfebrería, textiles y otros elementos litúrgicos conforman conjuntos de extraordinario valor que, en muchos casos, permanecen poco estudiados y valorados. Su adecuada catalogación, conservación y difusión constituye un desafío pendiente para la gestión patrimonial.

Ermitas rurales y su vinculación con tradiciones locales

Las ermitas rurales, diseminadas por campos y montañas, constituyen uno de los elementos más característicos del paisaje cultural español. Estos modestos edificios, a menudo de origen medieval, están íntimamente vinculados con cultos y devociones de gran arraigo local, convirtiéndose en referentes identitarios para muchas comunidades y en testimonios de formas de religiosidad fuertemente territorializada.

Desde el punto de vista arquitectónico, las ermitas presentan soluciones constructivas adaptadas a su contexto geográfico, empleando materiales locales y técnicas tradicionales. Su aparente sencillez esconde a menudo elementos de gran interés, como restos de pinturas murales, espadañas singulares o peculiares sistemas de cubrición. Algunas conservan vestigios de anteriores épocas constructivas, evidenciando procesos de cristianización de antiguos lugares de culto pagano.

La vinculación de estas construcciones con romerías, fiestas patronales y otras manifestaciones del patrimonio inmaterial refuerza su valor cultural y su papel como elementos vertebradores de la identida

d local. Las ermitas son testigos de la tenacidad con que las comunidades rurales han preservado sus tradiciones a lo largo de los siglos, adaptándolas a los cambios sociales sin perder su esencia. Su estudio permite comprender la compleja articulación entre religiosidad, paisaje y comunidad que caracteriza al mundo rural tradicional.

Conventos urbanos y sus tesoros artísticos poco conocidos

Los conventos urbanos constituyen espacios de extraordinario valor patrimonial que, por su carácter semicerrado, conservan conjuntos artísticos de gran relevancia a menudo desconocidos para el gran público. Estas instituciones, que proliferaron en las ciudades españolas durante los siglos XVI y XVII, ejercieron una notable influencia en la configuración del paisaje urbano y en la vida cultural local, actuando como centros de producción artística y focos de irradiación espiritual.

Muchos conventos femeninos de clausura custodian verdaderos tesoros artísticos: desde bibliotecas con incunables y manuscritos de gran valor, hasta colecciones de arte sacro que incluyen pinturas, esculturas, orfebrería, textiles y mobiliario litúrgico de excepcional calidad. La progresiva apertura de estos espacios al público mediante visitas guiadas o museos conventuales está permitiendo redescubrir este patrimonio secuestrado durante siglos a la mirada pública.

Las intervenciones arqueológicas en antiguos conventos desamortizados o reconvertidos han sacado a la luz elementos de gran interés, como criptas funerarias, restos de claustros medievales o sistemas hidráulicos de abastecimiento y evacuación de aguas. Estos hallazgos permiten reconstruir aspectos fundamentales de la vida cotidiana conventual y comprender la importancia de estas instituciones en la historia urbana.

Los conventos son auténticas islas temporales donde se preservan tradiciones, técnicas artesanales y formas de vida que han desaparecido en el resto de la sociedad, constituyendo repositorios excepcionales de patrimonio material e inmaterial.

Elementos mudéjares en la arquitectura religiosa local

El mudéjar, ese estilo artístico genuinamente hispánico resultante de la fusión de tradiciones constructivas islámicas y cristianas, ha dejado una profunda huella en innumerables construcciones religiosas a lo largo de toda la geografía peninsular. Más allá de los grandes conjuntos mudéjares reconocidos internacionalmente, como los de Teruel o Zaragoza, existen manifestaciones locales de este estilo en prácticamente todas las regiones españolas, configurando un rico mosaico de variantes regionales.

En pequeñas iglesias parroquiales y ermitas rurales podemos encontrar elementos mudéjares de gran valor: desde torres-campanario inspiradas en los alminares islámicos, hasta armaduras de madera con decoración geométrica, pasando por arcos polilobulados, yeserías ornamentales o paños de sebka. Estos elementos evidencian la persistencia de técnicas constructivas y decorativas de tradición andalusí incluso en zonas tempranamente reconquistadas.

El mudéjar representa un extraordinario ejemplo de mestizaje cultural y técnico, donde artesanos musulmanes trabajaron al servicio de comitentes cristianos, adaptando sus conocimientos a nuevas funciones y necesidades. Su estudio permite comprender la complejidad de los intercambios culturales en la España medieval y cuestionar visiones simplistas sobre las relaciones interreligiosas en ese período histórico.

Cementerios históricos como espacios de valor patrimonial

Los cementerios históricos, durante mucho tiempo considerados exclusivamente como espacios funerarios, están siendo progresivamente revalorizados como conjuntos patrimoniales de primer orden. Estos camposantos, surgidos generalmente a finales del siglo XVIII o principios del XIX como consecuencia de las políticas higienistas ilustradas, constituyen auténticos museos al aire libre donde se manifiestan las tendencias arquitectónicas y escultóricas de cada época.

Panteones familiares, mausoleos, sepulcros monumentales y modestas sepulturas configuran paisajes funerarios de gran valor estético e histórico. La estatuaria funeraria, con su rico repertorio iconográfico vinculado a la muerte y la trascendencia, constituye un capítulo fundamental de la escultura contemporánea, con obras firmadas por reconocidos artistas locales y nacionales. Las inscripciones epigráficas, por su parte, proporcionan valiosa información sobre la composición social, las mentalidades y las formas de religiosidad de cada período.

Además de su valor artístico, los cementerios históricos constituyen espacios de memoria colectiva donde reposan personalidades relevantes de la historia local. Iniciativas como rutas guiadas, catálogos de elementos singulares o recreaciones teatralizadas están contribuyendo a su difusión como recursos culturales, promoviendo un turismo funerario respetuoso con el carácter del lugar. La recuperación de estos camposantos como patrimonio vivo representa un importante cambio en la percepción social de los espacios vinculados a la muerte.

Vestigios arqueológicos urbanos: hallazgos bajo el asfalto

Las ciudades históricas españolas ocultan bajo su superficie un extraordinario patrimonio arqueológico que paulatinamente va saliendo a la luz gracias a intervenciones motivadas por obras de infraestructura, rehabilitación de edificios o proyectos específicos de investigación. Este subsuelo urbano constituye un auténtico archivo histórico estratificado donde cada nivel arqueológico corresponde a una fase de ocupación, ofreciendo información insustituible sobre la evolución de estos asentamientos a lo largo del tiempo.

Excavaciones en solares céntricos han permitido documentar trazados urbanos protohistóricos, domus romanas con ricos pavimentos musivos, conjuntos termales, necrópolis de diversas épocas, talleres artesanales medievales o infraestructuras hidráulicas de extraordinaria complejidad. Estos hallazgos completan la información proporcionada por las fuentes documentales, permitiendo reconstruir aspectos fundamentales de la vida cotidiana, las actividades económicas o las costumbres funerarias de poblaciones pasadas.

La gestión de este patrimonio arqueológico urbano plantea importantes desafíos, pues su conservación debe compatibilizarse con el desarrollo urbano contemporáneo. Soluciones innovadoras como la musealización in situ de restos significativos, la integración de vestigios en nuevas construcciones o la documentación exhaustiva mediante técnicas de registro tridimensional están permitiendo preservar estos testimonios materiales sin paralizar la necesaria renovación del tejido urbano.

Las arqueólogas y arqueólogos urbanos actúan como verdaderos detectives del pasado, interpretando minúsculos indicios materiales para reconstruir escenarios históricos olvidados. Su labor, a menudo desarrollada en condiciones difíciles y con limitaciones temporales, está revelando capítulos desconocidos de la historia urbana que completan, matizan o incluso contradicen los relatos tradicionales basados exclusivamente en documentación escrita.

Patrimonio inmaterial vinculado a espacios históricos

El patrimonio cultural no se limita a elementos tangibles como edificios o artefactos, sino que incluye también manifestaciones inmateriales como tradiciones orales, rituales, conocimientos artesanales o expresiones artísticas que se transmiten de generación en generación. Este patrimonio inmaterial está frecuentemente vinculado a espacios físicos concretos, estableciéndose una relación simbiótica entre el contenedor arquitectónico y las prácticas culturales que acoge o genera.

La UNESCO, a través de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), ha reconocido la importancia de estas manifestaciones como expresiones fundamentales de la diversidad cultural. España cuenta con numerosas tradiciones inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde los Patios de Córdoba hasta el Misterio de Elche, pasando por la dieta mediterránea o las fallas valencianas, todas ellas inseparables de los espacios urbanos donde se desarrollan.

La preservación de este patrimonio inmaterial representa un desafío particular, pues requiere mantener vivas tradiciones amenazadas por procesos de homogeneización cultural, despoblación rural o turistificación. Iniciativas como documentales etnográficos, programas educativos o festivales especializados contribuyen a su valorización y transmisión a las nuevas generaciones, garantizando la continuidad de saberes y prácticas que constituyen elementos fundamentales de la identidad colectiva.

Leyendas y mitos locales asociados a monumentos específicos

Las ciudades históricas están pobladas de leyendas y relatos tradicionales vinculados a sus monumentos más emblemáticos. Estas narrativas, transmitidas oralmente a lo largo de generaciones, constituyen un valioso patrimonio inmaterial que enriquece la experiencia de los espacios urbanos, dotándolos de significados que trascienden lo puramente arquitectónico. Algunas de estas leyendas tienen fundamentos históricos reconocibles, mientras que otras son creaciones populares que reflejan miedos, aspiraciones o valores morales de las comunidades que las generaron.

Historias de amores imposibles, sucesos sobrenaturales, tesoros ocultos o crímenes nunca resueltos se encuentran asociadas a numerosos edificios históricos. Estas narrativas, que a menudo incorporan elementos fantásticos o sobrenaturales, funcionan como instrumentos mnemotécnicos que facilitan la apropiación colectiva del patrimonio construido y su transmisión generacional. Su documentación y estudio resulta fundamental para comprender la dimensión social y simbólica de los espacios patrimoniales.

Proyectos de recopilación de tradición oral, rutas temáticas basadas en leyendas urbanas o recreaciones teatralizadas de estos relatos tradicionales están contribuyendo a revitalizar este patrimonio narrativo, integrándolo en estrategias más amplias de dinamización cultural y turística. Estas iniciativas permiten una aproximación más vivencial y emotiva al patrimonio arquitectónico, complementando visiones excesivamente centradas en aspectos formales o históricos.

Festividades tradicionales y su relación con el entorno patrimonial

Las festividades tradicionales constituyen manifestaciones culturales complejas donde se entrelazan elementos rituales, musicales, gastronómicos, indumentarios y escénicos. Muchas de estas celebraciones mantienen una estrecha vinculación con espacios patrimoniales específicos, que actúan como escenarios privilegiados de la fiesta y condicionan su desarrollo y configuración. Esta simbiosis entre patrimonio inmaterial y arquitectónico genera paisajes culturales de extraordinaria riqueza semántica y experiencial.

Semanas Santas procesionales que recorren centros históricos, fiestas patronales articuladas en torno a santuarios o ermitas, romerías que conectan núcleos urbanos con enclaves naturales sacralizados o celebraciones cívicas vinculadas a plazas mayores y edificios consistoriales son ejemplos de esta íntima relación entre festividad y espacio. El estudio antropológico de estas manifestaciones revela cómo la arquitectura histórica condiciona la performance ritual y, al mismo tiempo, cómo la experiencia festiva modifica la percepción y valoración de los entornos patrimoniales.

La turistificación de numerosas fiestas tradicionales plantea importantes desafíos para la preservación de su autenticidad y sostenibilidad. El equilibrio entre la apertura de estas manifestaciones a visitantes externos y el mantenimiento de su función como elementos de cohesión comunitaria constituye uno de los grandes retos para la gestión del patrimonio inmaterial contemporáneo. La participación de las comunidades locales en los procesos de patrimonialización resulta fundamental para evitar procesos de fosilización o banalización de estas expresiones culturales vivas.

Oficios tradicionales que modelaron el paisaje urbano

Los oficios artesanales tradicionales no solo han producido bienes materiales, sino que han configurado paisajes urbanos específicos a través de la especialización funcional de determinados barrios o calles. Estos espacios productivos, reconocibles por sus características arquitectónicas adaptadas a actividades concretas, constituyen testimonios privilegiados de formas de organización económica y social que han modelado sustancialmente la morfología urbana a lo largo de los siglos.

Barrios alfareros con sus característicos hornos y talleres, zonas de curtidores junto a cursos fluviales, calles de plateros con sus establecimientos a pie de calle, barriadas pescadoras con sus peculiares soluciones para el almacenamiento y reparación de aparejos, o áreas vinculadas a la producción textil con sus edificaciones adaptadas al proceso productivo, configuran paisajes industriales históricos de gran valor patrimonial. Su preservación plantea retos complejos, especialmente cuando las actividades económicas que los generaron han desaparecido o se han transformado radicalmente.

La recuperación de oficios artesanales en peligro de extinción mediante escuelas-taller, programas formativos o iniciativas empresariales innovadoras está contribuyendo a revitalizar estos espacios productivos tradicionales. Estas actuaciones no solo preservan conocimientos técnicos de gran valor cultural, sino que también promueven modelos de desarrollo económico sostenible basados en la producción de calidad, la diferenciación y la conexión con el territorio, ofreciendo alternativas viables a la homogeneización imparable del comercio globalizado.

Gastronomía histórica y sus espacios de elaboración tradicional

La gastronomía constituye un elemento fundamental del patrimonio cultural inmaterial, reflejo de tradiciones culinarias transmitidas generacionalmente y profundamente vinculadas a territorios específicos. Más allá de recetas y técnicas de elaboración, este patrimonio incluye espacios físicos característicos donde históricamente se han producido, transformado, comercializado o consumido alimentos. Estos lugares constituyen testimonio material de prácticas alimentarias que han configurado identidades culturales y paisajes urbanos singulares.

Antiguos hornos comunales, bodegas tradicionales excavadas en el subsuelo, molinos hidráulicos o de viento, almazaras históricas, lojas de pescado, mercados tradicionales o tabernas centenarias configuran un rico patrimonio arquitectónico vinculado a la cultura alimentaria. Su preservación y puesta en valor permite comprender aspectos fundamentales de la vida cotidiana, las prácticas sociales y los sistemas productivos de épocas pasadas, conectando a las comunidades actuales con sus raíces culturales.

El auge del turismo gastronómico está contribuyendo a la recuperación de estos espacios históricos de producción y consumo alimentario. Iniciativas como rutas gastronómicas temáticas, museos especializados o experiencias de cocina tradicional en entornos históricos están generando nuevas oportunidades económicas vinculadas al patrimonio culinario, favoreciendo el mantenimiento de saberes tradicionales y la valorización de productos autóctonos. Este renovado interés por la cultura alimentaria histórica constituye una vía prometedora para la preservación de un patrimonio hasta hace poco infravalorado.